【歴史資料】有馬玄蕃石場の標識石

有馬玄蕃石場の標識石

よみ:ありまげんばいしばのひょうしきいし

種別:歴史資料

指定日:平成18年(2006)12月4日

員数:1基

所在地:下多賀1494-1

所有者・管理団体:下多賀神社

解説

〈時代〉慶長16年(1611)

〈品質・構造〉安山岩

西相模から伊豆東海岸は硬質の安山岩の産地であり、鎌倉時代から産石されたことが知られている。特に、徳川家康の入府以後、江戸城普請に使われた石垣の大半は伊豆半島から運ばれた石材と考えられており、多くの大名達が天下普請に動員された。また、伊豆石は大都市江戸を支える建築部材として運ばれ、多賀の石丁場は数万の石材をストックするほどの規模であった。

熱海市内には、こうした石を切出した石丁場はいたるところに存在し、石を割るためキャタピラ状に「矢穴」が掘られた石、何らかのサインを石に刻んだ「刻印石」などが各地に確認できる。

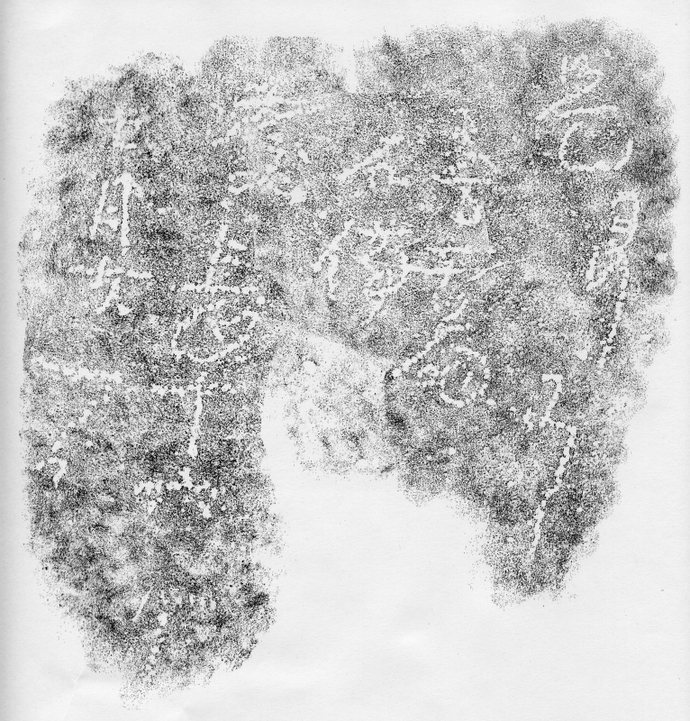

標識石は大名家が各々の石切り場の範囲を示すために銘文が刻まれた石であり、この標識石には「是ヨリにし 有馬玄蕃 石場 慶長十六年 七月廿一日」の銘があり、有馬玄蕃頭豊氏の石丁場を示すものである。このほか下多賀地区には「羽柴右近」など慶長期と考えられる標識石が確認できる。

有馬豊氏は、播磨国赤松氏の庶流の出身で、豊臣秀吉の死後、家康に近づき、関ヶ原、大阪の陣といった戦功や江戸城、駿府城などの普請の功績により、久留米藩21万石を与えられた。また、茶人でもあり、「利休十哲」に数えられる事もある。有馬玄番石場の標識石は慶長という初期の江戸城普請時に大名達が自分達の石切り場を確保していたことを文字で示すものであり、日本の産石、築城技術や「伊豆石」の歴史を考える上で貴重なものである。

引用・参考文献:熱海市史編纂委員会1967『熱海市史』上巻

熱海市教育委員会1989『下多賀神社水浴せ式-伊豆・駿河の水祝い-』

銘文(拓本)

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 生涯学習課 文化交流室

〒413-8550 熱海市中央町1-1

電話:0557-86-6234 ファクス:0557-86-6606

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。